我们预料到了,全球资产价格的暴跌。

我们却没有想到,全球资产价格的惊天逆转。

在世界银行的报告里,预测今年全球经济的衰退幅度将仅次于上个世纪的全球大萧条。

话音未落,创业板、纳斯达克创出新高,道琼斯即将收复失地。

在大资产阶级看来,10手就要上百万的茅台,是他们有别于大众的身份标签;

但在人民群众心中,房子才是万世不移的财富信仰。

4、5月份创出新高的房价 来源:CREIS中指数据

2020年,我们见证了太多历史,以至于我们对超预期之事关注阈值的调高。

但可以确定的是,对疫情的悲观预期正在消退,为应对疫情撒出的币正在蔓延。

没有例外,无论肉身还是精神,人类依然将翻越这忧虑之墙。

从现象中来,到政策中去,对投资者来说,经济复苏牵扯到的所有宏观问题,其实都可以简化为一个问题:

价格变化。

而最重要的价格,无非是商品资产价格和资产价格。

在节后的复工复产大潮中,发生了一起抢功冒进事件。

度量复工复产的进度,本是统计局的职责,但加持了金税三期系统的税务局,掌握了全国增值税发票的开具和流向数据。

也就意味着间接掌握了全国复工复产的实时进度。

据说,税务局根据发票数据写出的报告为参谋决策立下大功,抢在统计局前,在喜欢“另类指数”的领导面前大出风头。

根据这个数据,在西南某省,你们猜那几个月最红火的行业是啥?

答案不是口罩,而是饲料行业。

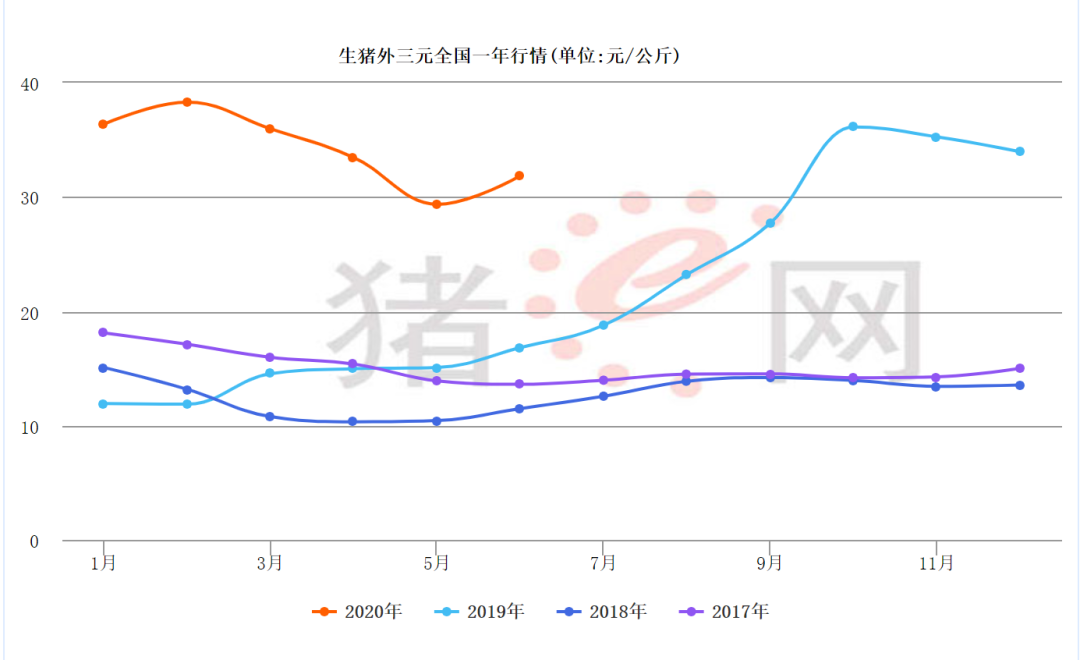

众所周知,猪肉是过去一年多时间表现最亮眼的商品。

价格,是市场最灵敏的资源配置信号,在养殖政策放松的助推下,就算没有复工复产,饲料行业也是马力全开,只争朝夕。

陷入了人民战争汪洋大海的二师兄,开始褪去往日的华衣,开始走下坡路。

来源:猪E网

生猪从祖代繁殖到商品代的供给,大约20个月左右,单纯的商品代的养殖周期大约是6个月。

猪虽然有周期,但这个周期并不算长。

作为CPI最重要的组成商品,二师兄的陨落,其实蕴含了几个宏大叙事:

1、供给的恢复快于预期,而需求跟不上,中国经济的复苏将伴随着通缩压力;

2、没有通胀的紧箍咒,宏观政策,尤其是财政政策的空间前所未有的大;

3、财政政策替身而出,货币政策(大水漫灌)因带来较大的副作用(资产泡沫),将在本次经济复苏的政策选项中逐渐靠边站。

这一切是如何发生的呢?

我们不妨先来一次“两次危机的比较研究”。

2008年6月,温相到无锡国棉一厂视察,基层扭扭捏捏讲了实话。

“纺织行业是改革开放以来最困难的一年”

这是个不折不扣的坏消息,因为纺织占了当时中国出口量接近三分之一。

作为全国纺织行业的排头兵,国棉一厂都是这么个状况,整个行业可想而知,整个出口行业可想而知。

上一轮危机,主要由需求消失导致。

解铃还须系铃人,在后续水漫全球的政策刺激中,也是依靠需求将经济拉出衰退旋涡。

可以观察到,在经济复苏的过程中,短时间内的刺激政策的集中投放,导致需求V型反转,而供给尚未反应过来。

一座停产的煤矿需要复产,先不说人员招募、检修设备、产能爬坡,把生产证照等一系列审批跑下来都得脱层皮。

这也符合花钱容易挣钱难的常识,需求增长易,供给增长难。

结果便是通胀压力上升。

中国的刺激政策除了中央4万亿+地方N万亿外,还有购置税减半、家电下乡、通信牌照、健全社保等系列组合拳。

需求的爆发,直接导致对上游产品的争抢。

那是煤老板们的黄金岁月 来源:网络

PPI几乎是深蹲起跳,09~12年大宗商品市场的繁荣,可谓很好的注脚。

但上游的通胀,迟早要传导至下游,所以CPI对PPI表现了一定的滞后性。

来源:通联数据

本次疫情导致的危机,需求和供给的冲击关系则反了过来,

疫情冲击和经济危机,前者是外在冲击,后者是经济体的内在调整。

疫情的影响首先是社交隔离,进而导致停工停产。

供给,首当其冲。

那么按道理,可以得出通胀压力加大的推论。

此论在美国成立,在中国不成立。

疫情在国内爆发,恰逢春节,工厂放假,人员回乡。

通常在节前,中国的生产和流通企业,前者会加大生产,后者会加大库存储备。

所以我们在疫情高峰,除极个别商品,几乎没有看到有抢购物资的现象,物价也平稳运行。

但美国目前已经确诊200W+,又遇新时代的暴力平权运动,画风明显和中国不一致,美国食品CPI指数陡峭上升。

来源:通联数据

有效的疫情防控,中国很快就恢复了常态。

根据工信部数据,截至5月底,中国规模以上工业企业复工率近100%,中小企业复工率达到91%。

从复工复产到决策层的“六保”,可以看到,前三的保就业、保民生、保市场,乃至全面放宽“地摊经济”。

均体现了供给优先的政策导向。

但牵马到河边,得看马喝不喝水。

疫情宅家的时候,无地消费,导致了人民储蓄率升高。

那时的主流叙事,是疫情结束后“报复性消费”一触即发。

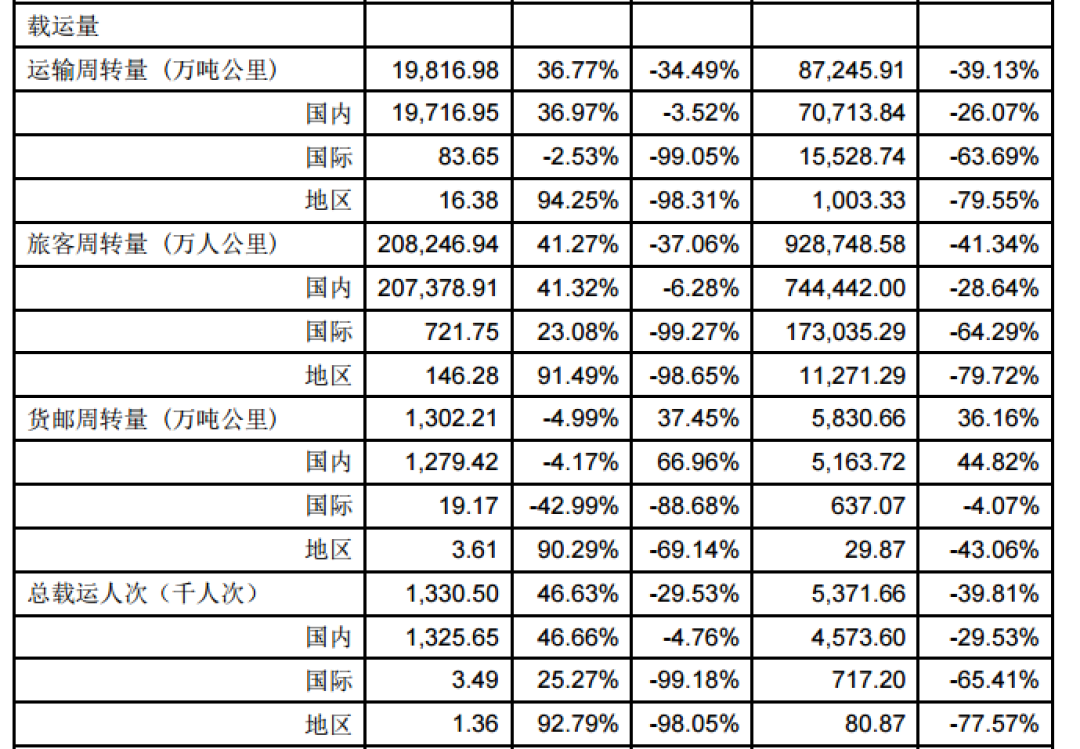

可看一看春秋航空发布的5月运营数据,国内虽已基本恢复,但国际和地区业务,可谓愁云惨淡。

来源:春秋航空运营数据

消费分为必须消费和可选消费,春秋的国际地区业务正是“日韩东南亚游”,典型的可选消费。

虽然春秋航空是一个极端的例子,但可以明确的是,可选消费的“报复性”不会来了。

一方面,疫情导致收入减少,影响人们对未来预期,会降低人们边际消费倾向。

另一方面,国外疫情控制不力,全球化的产业链中断,影响外需,进而进一步影响国内收入预期。

可以得出结论,下半年,中国经济的供给复苏快于需求端。

数据也在反应这样的变化。

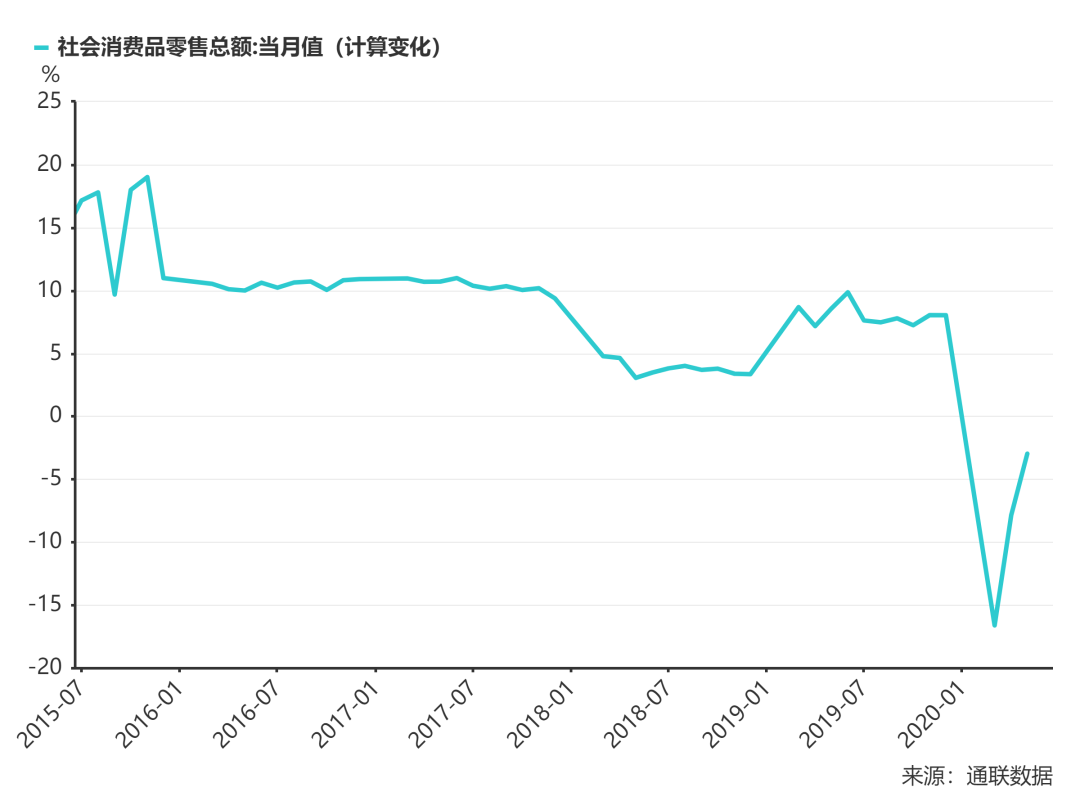

5月,社零同比增长还在负值,而规模以上工业增加值同比增长4.4%,其中制造业增长5.2%。

社零总额还在负值 来源:通联数据

6月18日的陆家嘴论坛上,权威人士寄来了书面致辞,开篇就是:

“经济下行的压力较大,但形势正逐步向好的方向转变”

来自上面的声音告诉我们,中国经济形势向好;

君临的分析显示,供给复苏快于需求,经济复苏将没有通胀压力。

别小看这两个判断。

据此,我们可以推演未来宏观政策的调整,进而一窥投资者最关心的资产价格变化情况。

前几天,君临写了篇关于房地产文章,举了以下数据:

1-5月,全国固定资产投资(不含农户)同比下降6.3%。其中基建投资同比下降6.3%、制造业投资同比下降14.8%,而房地产开发投资同比下降0.3%(住宅投资同比持平),当月同比增长8.09%。

在中国经济的版图上,房地产的腰椎间盘问题依然突出。

3月以来,很多地方的房地产热火朝天,“8秒售罄”、“一夜涨百万”、“全款里面请”重现江湖。

有关部门当然不会坐视不管,4月央妈就要求商业银行紧急自查房抵经营贷资金违规流入房地产市场情况。

房抵经营贷是干嘛的,炒房大军想必很熟悉。

先买套房,然后找中介包装出一家企业,把房屋抵押给银行,最高套出7成,然后再把套出来的钱买房,有时候首套房还需要找中介垫资,把杠杆加到极致。

央行这么折腾,明显是闻出了味道。

西财中国家庭金融调查与研究中心的调研数据显示,从购房者结构看,租房和有房贷家庭的购房需求下降,无房贷和多套房家庭的需求上升。

说明啥,就是不把“房住不炒”当回事嘛。

事情何以至此?

走了“老路”嘛。

广义货币M2,是衡量灌水的指标,是贷款创造货币的表现。

中美两国M2增速都明显加快,但创造M2的主力,两国截然不同。

2008年雷曼兄弟倒闭那会儿,财长保尔森向国会申请7000亿美元的国债救助。

要给华尔街擦屁股,国会那帮清流嘴炮一百个不情愿,不符合资本主义核心价值观的说辞张口就来,最后闹得保尔森向议长下跪,演了一出苦肉计才通过。

这次,短短的十几天,美国国会前后批准了政府借3万多亿国债。

说好听点,是国会认识到救灾非同小可;

说难听点,是对懂王的领导水平心知肚明。

可以看出,美国刺激靠财政,而截至目前,中国刺激主要靠信贷。

今年两会的记者会上,李相讲了句很著名的话:

“过去我们说过,不搞大水漫灌,现在还是这样,但是特殊时期要有特殊的政策,我们叫作放水养鱼。没有足够的水,鱼是活不了的。但是如果泛滥了,就会形成泡沫,就会有人从中套利,鱼也养不成,还会有人浑水摸鱼。”

堂下何人,竟敢大胆浑水摸鱼?

还不是那帮搞大金融泡沫的人嘛。

虽然炒房团摸鱼的问题,性质特别恶劣,手段特别无耻,后果特别严重。

但话说回来,股民也不是白莲花,有些灵魂脱离基本面很远的股票,敢说没有泡沫吗?

老主席,你究竟在说谁? 来源:第一财经

观察我们的M2增速,曲线图上陡峭上扬的09年、11~12年、15~16年。

清楚的揭示了同房价的正相关关系。

M2增速与楼市周期重合,这不是巧合 来源:通联数据

历史告诉我们,信贷扩张伴随着房价上涨,进而推升整体杠杆率。

2017年以后M2的平躺走势,反应了当年金融工作会安排部署“去杠杆”的成果。

复杂的形势,萎靡的经济,反复锤炼着决策者的政策定力,也检验着政治担当及执政智慧。

稳经济,还会继续服用资产泡沫这味毒丸吗?

再次上翘的M2,似乎让“房住不炒”成为一句空话。

但6月18日,首批抗疫特别国债发行,事情开始起了变化。

老路易走,新路难觅。

为什么我们一再踏入同一条河流?

因为走新路需要新的理论、路线、方针的斗争,打破教条束缚和利益阻碍。

那么这个新,到底指啥?

上面已经说了:

“积极的财政政策要更加积极有为”

即:提高赤字率,发国债。

都是财政部的锅。

作为当家的老会计,当然知道柴米贵,挣钱不易,一说欠债,财政就有点不乐意,积极不起来。

但此一时彼一时,这次是上面直接安排,不容讨价还价。

不过财政还是有点想法。

上月,财政部学者接受采访,主要回应“财政赤字货币化”。

谈及发国债的问题:

加大中央转移支付力度,可中央的钱从哪来?全国财政收入在急剧萎缩,只能通过发行国债来弥补。但让商业机构和老百姓去购买,若大规模发债,从总量上、利率上看,会对市场产生“挤出效应”,信贷资金减少,市场融资成本上升。

还说:

“前所未有的冲击”“前所未有的挑战”,这样的用词表明,这个形势是多么严峻。我想部分业内人士对中央判断的理解还不是很透彻。

业内人士是谁,这一句或许泄露了天机:

“央行并非“国中之国”,更像是一个央企”

简单来说,就是要我发国债可以,但要央行印钱来买单。

针尖对麦芒,最富学者气息的央行,立马写了篇文章回应:

《财政凌驾于央行之上,就会出现货币超发和通货膨胀》

文章从土地革命时期写到改革开放,历数财政货币政策的历史得失。

历史经验表明,财政和中央银行职责边界清晰,中央银行独立执行货币政策,有利于币值稳定,促进经济发展。

反之,财政和中央银行的职能边界模糊,甚至财政凌驾于中央银行之上,“大口袋里套小口袋”,就会出现货币超发和通货膨胀。

在财政与中央银行合并成“一个口袋”的极端情形下,中央银行作用实际上无从发挥。

现在来看,央行在论战中胜出。

6月18日首批1000亿抗疫特别国债,是以市场化方式公开招标发行的。

正如财政部学者所言,市场化发债,会对市场产生“挤出效应”,信贷资金减少,市场融资成本上升。

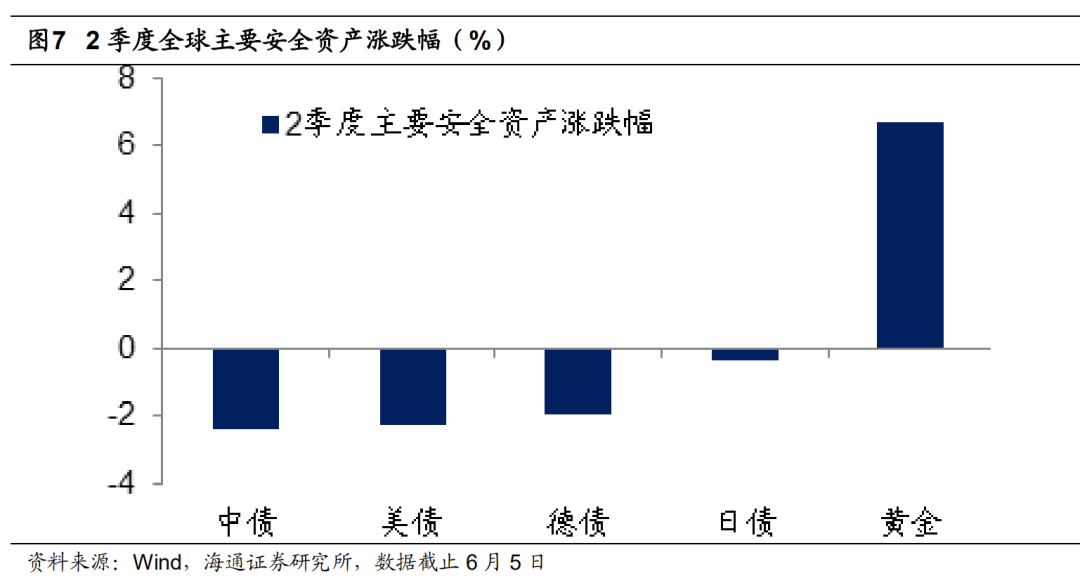

10年期国债的疲软走势也反应这一市场预期。

债券下跌表示利率上升

未来中国的M2还会继续增长,但增长的大头,会从信贷切换到财政。

这就意味着楼市的春天,会是昙花一现。

至于股市,由于不存在楼市的普遍高估,会继续目前的结构性牛市。

因为国债的发行和使用,会改变经济运行的逻辑,调高企业盈利的预期。

试想,隔壁老王去银行买了笔抗疫国债,政府和老王的资产负债表会如何变化呢?

老王减少了一笔资产(现金),增加了另一笔资产(国债)。

政府增加了一笔资产(现金),增加了一笔负债(应付国债)。

可以看出,国债敛财相比税收敛财,导致的效果可谓大相径庭。

1694年成立的英格兰银行用国债为帝国筹集资金,一次次挫败了靠税收筹集资金的法国 来源:网络

老王资产一增一减,财富并没有缩水,不会影响他的“财富效应”,也就不会影响他的边际消费倾向。

政府拿到钱,最终会通过投资和消费流向民间,既将提升“老王们”的可支配收入,也将降低“老王们”的杠杆率。

所谓“积极财政政策”。

一方面是让财政部“积极”;

另一方面则是“积极”在经济上。

所以我们要说,企业盈利的预期会改善。

这就是君临前期写过的,现代货币理论(MMT)的思想。

这个理论有些烧脑且违背常识,有兴趣的读者可以读一读《中国百年崛起的一招妙棋》。

简而言之,MMT持“国家货币论”,认为现代法币是“税收驱动货币”,即:

税收只是一种让社会接受法币的手段,并非政府获取财政收入的根本。

所以平衡预算不是宏观政策目标,就业才是。

那么可以推论,具备无限印钞的能力的央行,使得政府比民间有更强的抗债能力。

只要就业稳了,共C党死都不怕,财政部抗点债,怕什么。

央妈怼归怼,商业银行都能救,关键时刻还能不助财爸一手吗?

不要怂。

但借债,说一千道一万,是向未来的自己借钱。

所以长期负债,需要匹配长期资产。

老农民借钱买台拖拉机耕地赚钱,才是可持续的债务,拿去会所嫩模,才是迟早丸药。

所以总理说了:

这笔钱要直达基层,要推动这些资金用于保就业、民生和市场主体,支撑居民的收入。

来算一笔细账:

1、新增赤字和发行抗疫特别国债共2万亿元。

2、地方政府专项债券,今年安排3.75万亿

3、减免社保费,动用失业保险结存,推动国有商业银行让利,自然垄断性企业降价,是前者两倍,即4万亿。

而减免社保,银行让利,其实也是积极财政的一部分。

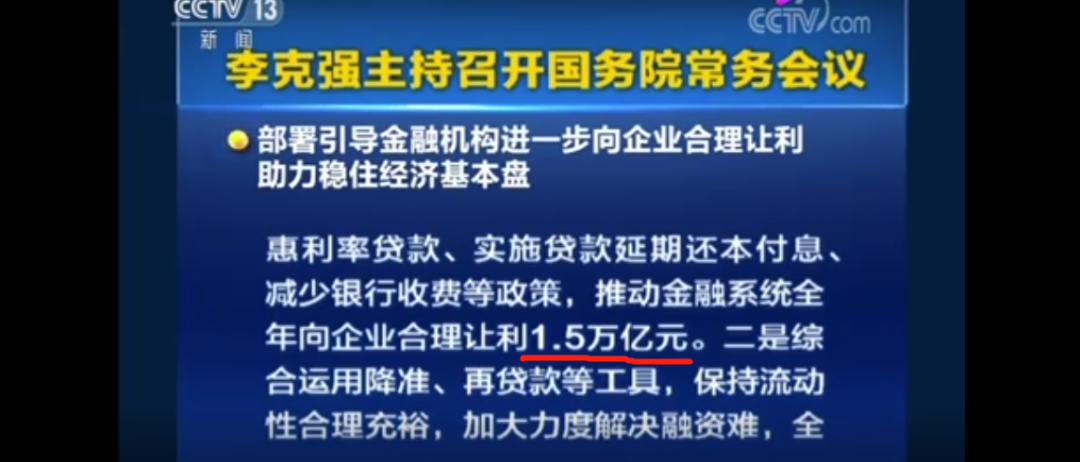

人民银行为人民,618国常会提出金融企业让利1.5万亿 来源:CCTV

也就是说,下半年的“新钱”,起码有6~8万亿将由财政政策直接或间接创造,这还没算正常的国债发行部分。

要知道,M2开始加速增长的3、4、5月,M2的增量是6.94万亿。

从信贷刺激到财政刺激,刺激的逻辑不一样,用总理的话说,就是:

“我们这个规模性政策,可以说叫作为企业纾困和激发市场活力,主要是来稳就业、保民生,使居民有消费能力,有利于促消费、拉动市场。”

“这可以说是一条市场化改革的路子。”

总理的底气源自何处?

其实和我们的分析殊途同归。

他接下来说的这句话,无非是重复了上文“老王们”的故事:

“钱是可以生钱的,用之于民的钱可以创造新的财富,涵养税源,使财政可持续。”

所以我们敢说,下半年,没有资产泡沫的经济复苏可谓板上钉钉,而且可能远超预期。